基本色名、系統色名、固有色名、慣用色名、伝統色名の違い

前回、〇〇の三原色や心理四原色の解説の際、基本色名についても触れました。

表色系は青緑・青紫などはもとより赤・緑など共通認識がありそうでないものまで、色をできるだけ正確に伝えるために開発されました。マンセル表色系は世界で使用され、塗料など工業分野においても、微妙な色の違いまで伝える有効な手段になっています。

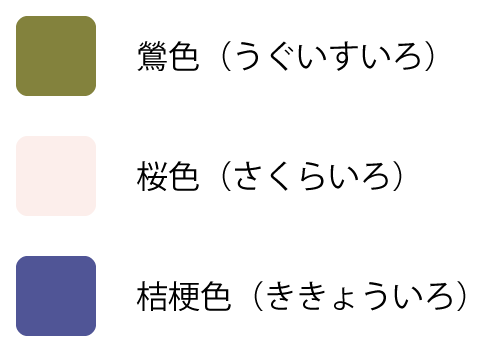

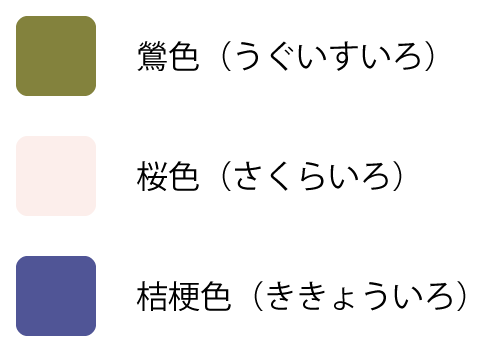

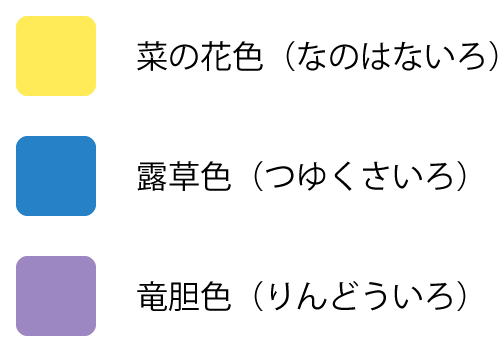

その反面、鶯色、桜色、桔梗色といった物から名付けられた色名や納戸色、利休鼠、深緋などその他のものから名付けられた色名なども日常的に使われています。

これらの色名は人の歴史・文化によって進化してきました。そして社会背景・望ましいイメージなどをあいまいな要素を含みながら、現代でもコミュニケーションのツールとして使用されています。「鶯色のように落ち着いた雰囲気ね」「深緋のように高級なイメージだ」などといった感じです。

このように日常で使われている色名は、人と人とのコミュニケーションにおいて必要なものです。表色系の色表現は色を正確に伝えるためのもの、それ以外の色名はコミュニケーションを楽しむためのもの。どちらも自由に使えるようになるといっそう色彩が楽しくなります♪

表色系は青緑・青紫などはもとより赤・緑など共通認識がありそうでないものまで、色をできるだけ正確に伝えるために開発されました。マンセル表色系は世界で使用され、塗料など工業分野においても、微妙な色の違いまで伝える有効な手段になっています。

その反面、鶯色、桜色、桔梗色といった物から名付けられた色名や納戸色、利休鼠、深緋などその他のものから名付けられた色名なども日常的に使われています。

これらの色名は人の歴史・文化によって進化してきました。そして社会背景・望ましいイメージなどをあいまいな要素を含みながら、現代でもコミュニケーションのツールとして使用されています。「鶯色のように落ち着いた雰囲気ね」「深緋のように高級なイメージだ」などといった感じです。

このように日常で使われている色名は、人と人とのコミュニケーションにおいて必要なものです。表色系の色表現は色を正確に伝えるためのもの、それ以外の色名はコミュニケーションを楽しむためのもの。どちらも自由に使えるようになるといっそう色彩が楽しくなります♪

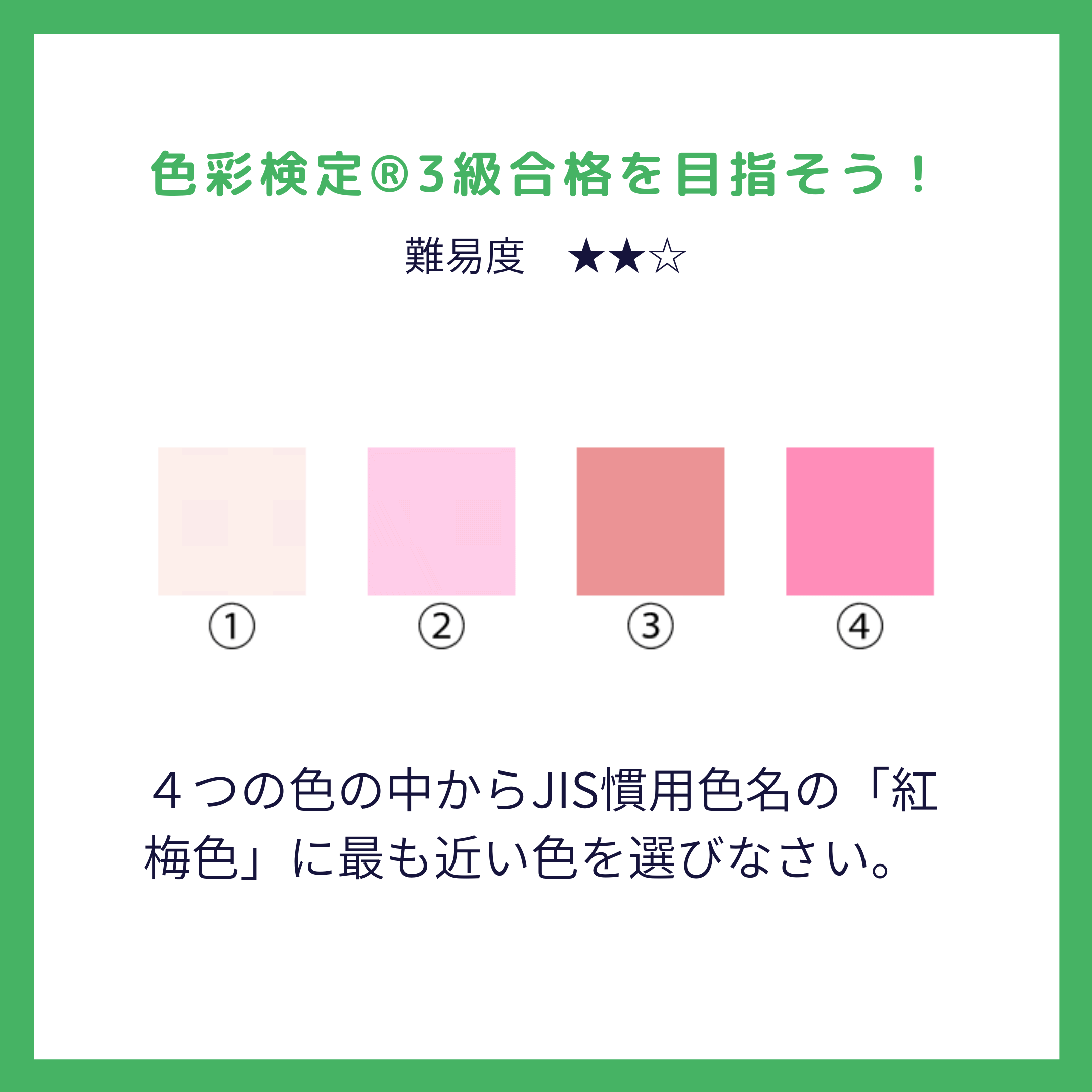

クイズに挑戦!

このページでご紹介している内容をクイズにしました。全部で4問です。回答を選ぶと結果が表示されます。 <問題>

お疲れ様でした!

Replay?

Next

×

基本色名と系統色名

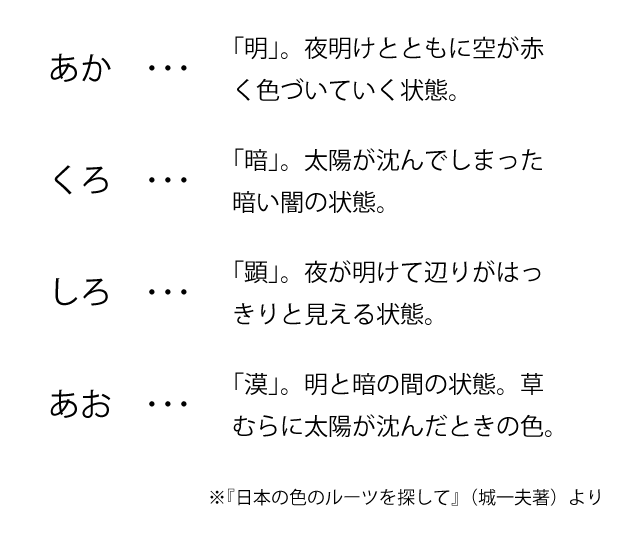

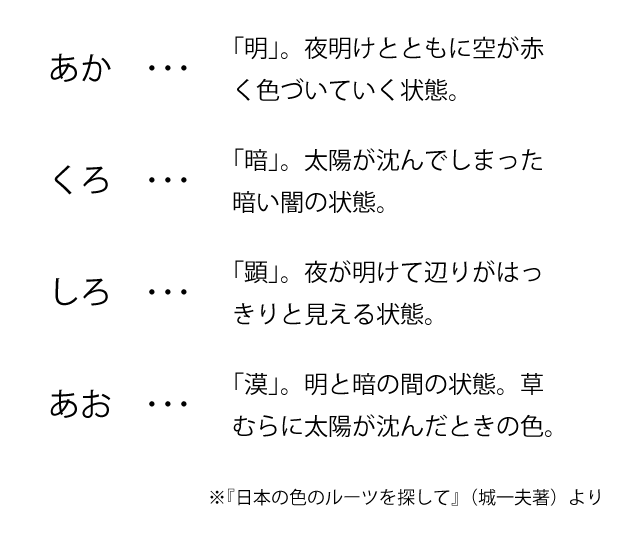

日本におけるもっとも古い色名は「あか」「くろ」「しろ」「あお」の4色と言われています。この4色で色・状態を表現していたようで(そもそも「色」という言葉もなかったかもしれません)、現在からすると驚くようなことですね。

その後、さまざまな色名が登場し、現在JIS慣用色名では和色名として147色、外来色名として122色が登録されています。登録されている色名以外にもさまざまな色名が使われていて、今でも近現代でも新しい色名が登場しています。「ティファニーブルー」などはその典型的な例の一つですね。

基本色名とは、それらの中で最も基本となる色で、JISでは赤、黄、緑、青、紫、橙、黄緑、青緑、青紫、赤紫の10色とされています。

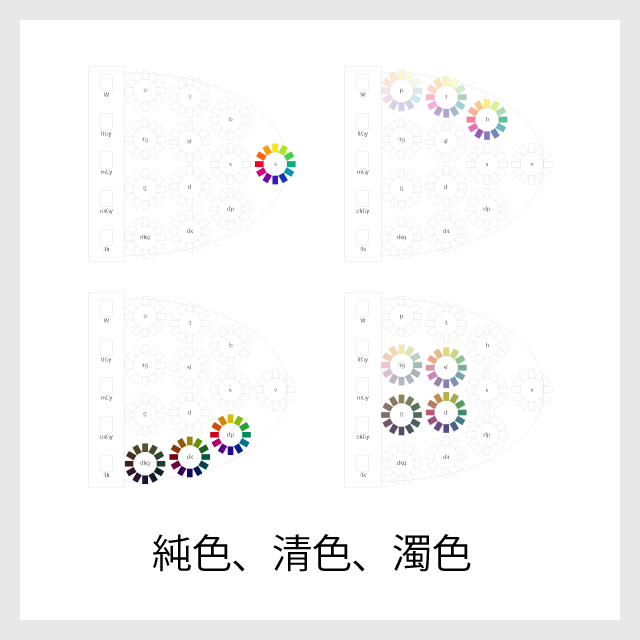

色には明るい-暗い、鮮やか-くすんだなど色調があります。また、青紫まではいかないかないけれど、ちょっとだけ紫がかった青とか、すこ~し緑を感じる黄色とか色みの違いもあります。このように基本色名に色相や明度・彩度の修飾語をつけた表現が考えられ、これが現在の系統色名となっています。

<系統色名の例>

その後、さまざまな色名が登場し、現在JIS慣用色名では和色名として147色、外来色名として122色が登録されています。登録されている色名以外にもさまざまな色名が使われていて、今でも近現代でも新しい色名が登場しています。「ティファニーブルー」などはその典型的な例の一つですね。

基本色名とは、それらの中で最も基本となる色で、JISでは赤、黄、緑、青、紫、橙、黄緑、青緑、青紫、赤紫の10色とされています。

色には明るい-暗い、鮮やか-くすんだなど色調があります。また、青紫まではいかないかないけれど、ちょっとだけ紫がかった青とか、すこ~し緑を感じる黄色とか色みの違いもあります。このように基本色名に色相や明度・彩度の修飾語をつけた表現が考えられ、これが現在の系統色名となっています。

<系統色名の例>

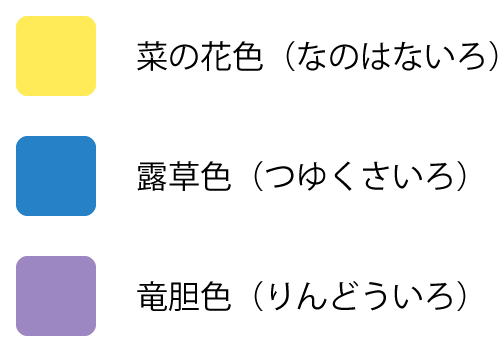

- ごくうすい紫みの赤(桜色)

- あざやかな赤紫(牡丹色)

- くすんだ黄緑(鶯色)

- つよい黄緑(萌黄)

- こい紫みの青(瑠璃色)

- こい青紫(桔梗色)

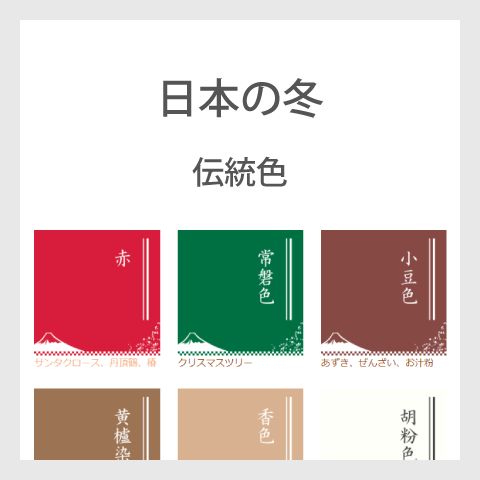

固有色名、慣用色名、伝統色名

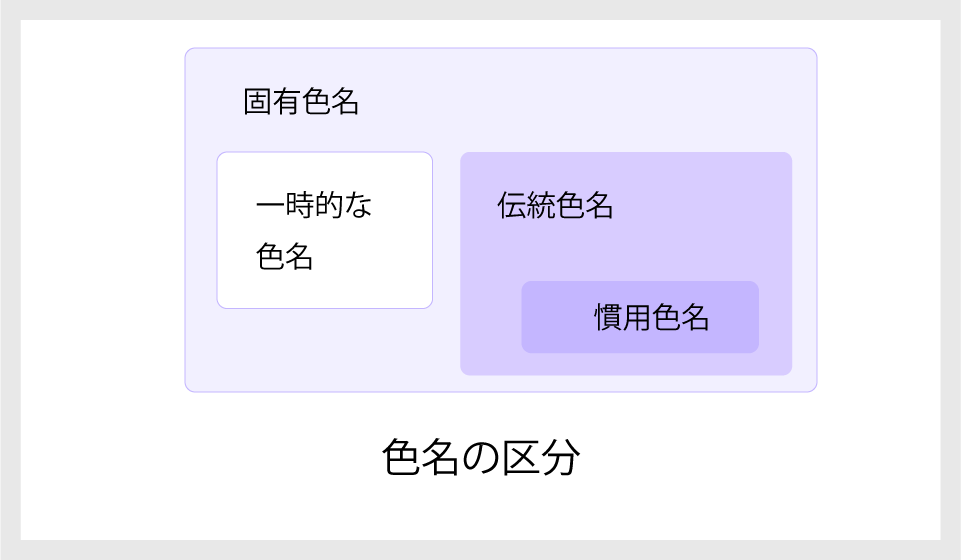

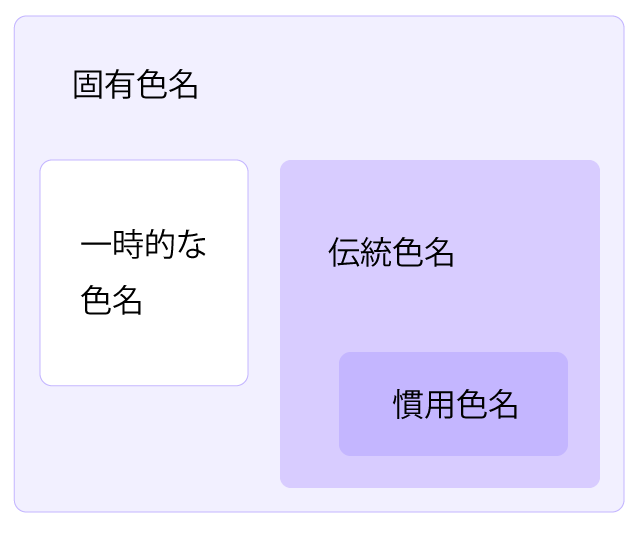

上の系統色名の例で、()内に記載した色名は固有色名です。また慣用色名であり、日本の伝統色名と言えます。

生活の中で基本色名や系統色名だけを使って話をするのはあまり楽しくないですよね。おそらく聖徳太子の時代の人も、平安時代の人も、江戸時代の人もそう思ったでしょう。

そこで普段の生活で使っているものや、動植物など自然のものなどから名付けられた色名があります。〇〇鳥のような色、○○花のような色、海の色などです。このような色名を固有色名と言います。

固有色名には今でも使われ続けている伝統色名とその時代だけ流行った一時的な色名があります。

慣用色名は固有色名の中で広く日常的に使われるようになり、多くの人がおおよその色を想像することができる色のことで、JISでは先に述べた通り和色名として147色、外来色名として122色が登録されています。

固有色名、慣用色名、伝統色名は表色系のように色を三属性で区分していないので、時に人によって想像する色が異なります。また同じ色名でも時代によって色味を違えて使用される場合もあります。厳密な使い方は決まっていませんが、これらの色名は歴史文化背景と一緒に理解することが大切ですね。現代においてもその成り立ちや使われ方などを再確認しながら、日常でたくさん使っていきたいですね♪

生活の中で基本色名や系統色名だけを使って話をするのはあまり楽しくないですよね。おそらく聖徳太子の時代の人も、平安時代の人も、江戸時代の人もそう思ったでしょう。

そこで普段の生活で使っているものや、動植物など自然のものなどから名付けられた色名があります。〇〇鳥のような色、○○花のような色、海の色などです。このような色名を固有色名と言います。

固有色名には今でも使われ続けている伝統色名とその時代だけ流行った一時的な色名があります。

慣用色名は固有色名の中で広く日常的に使われるようになり、多くの人がおおよその色を想像することができる色のことで、JISでは先に述べた通り和色名として147色、外来色名として122色が登録されています。

固有色名、慣用色名、伝統色名は表色系のように色を三属性で区分していないので、時に人によって想像する色が異なります。また同じ色名でも時代によって色味を違えて使用される場合もあります。厳密な使い方は決まっていませんが、これらの色名は歴史文化背景と一緒に理解することが大切ですね。現代においてもその成り立ちや使われ方などを再確認しながら、日常でたくさん使っていきたいですね♪

ライター・編集者

カラーオン Mitsuru

カラーコーディネーター自転車店勤務時代にウェブデザイン・チラシデザインの制作、オリジナルデザイン自転車(TVドラマでも使用)の企画を担当したことから色彩の世界へ。 「色彩が社会を元気にする!」をモットーに、多くの人が色・コーディネート・デザインを楽しめるようにコンテンツをご提供しています。

>ご質問はLINEにて承っています

>ご質問はLINEにて承っています