明度と彩度の違いを見分けよう!(色彩検定®3級)

色彩を勉強されたことのある方にはお馴染みの明度と彩度ですが、なんとなく聞いたことはあるけれども、違いはよく知らない・・・、という方も多いと思います。明度と彩度がどう違うのか、今回はそこにフォーカスしてみたいと思います。

クイズに挑戦!

このページでご紹介している内容をクイズにしました。全部で4問です。回答を選ぶと結果が表示されます。 <問題>

お疲れ様でした!

Replay?

Next

×

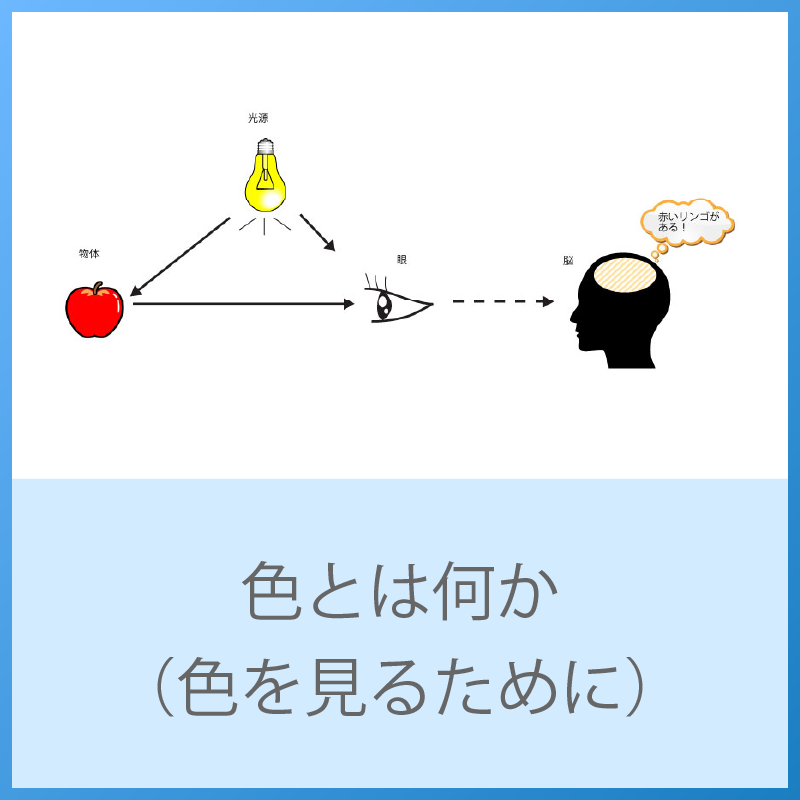

色の三属性(色相・明度・彩度)

色の三属性については、下記のページでも解説していますのでご覧ください。

みなさんは「明るい赤色」というと、どのような赤をイメージしますか?ピンクのように明るい色やコーラルのようにややオレンジがかった明るい色、あるいはウルトラマンの赤や、やや紫がかった赤でしょうか。

色は曖昧なものなので、色相・明度・彩度を使ってより分かりやすく、相手に伝わる表現をしたいですね。

色の表示は、古くニュートンの時代までさかのぼるのですが、現在はPCCS(日本色研配色体系)やマンセル表色系など、複数の表色系と呼ばれる色のアルファベットのような表が世界で活用されています。

3つの属性がありますので、実際には2次元の平面の表ではなく、3次元の立方体や円錐体の形をした表になります。

「明るい赤色」は、例えばPCCSでは「2:R-7.0-6s」と表記し、「色相はR(レッド)、明度が7.0ポイント、彩度が6ポイント」の場所に位置づけます。明度が1.0低い色は「2:R-6.0-6s」、さらに彩度1ポイント低い色は「2:R-6.0-5s」といった感じです。

このようにして色を数値化することで曖昧さを回避し、より適切な色の組合せが行えるようになります。

三属性について、色相はわかりやすいと思いますが、明度と彩度を見分けるためには若干トレーニングが必要です。

みなさんは「明るい赤色」というと、どのような赤をイメージしますか?ピンクのように明るい色やコーラルのようにややオレンジがかった明るい色、あるいはウルトラマンの赤や、やや紫がかった赤でしょうか。

色は曖昧なものなので、色相・明度・彩度を使ってより分かりやすく、相手に伝わる表現をしたいですね。

色の表示は、古くニュートンの時代までさかのぼるのですが、現在はPCCS(日本色研配色体系)やマンセル表色系など、複数の表色系と呼ばれる色のアルファベットのような表が世界で活用されています。

3つの属性がありますので、実際には2次元の平面の表ではなく、3次元の立方体や円錐体の形をした表になります。

「明るい赤色」は、例えばPCCSでは「2:R-7.0-6s」と表記し、「色相はR(レッド)、明度が7.0ポイント、彩度が6ポイント」の場所に位置づけます。明度が1.0低い色は「2:R-6.0-6s」、さらに彩度1ポイント低い色は「2:R-6.0-5s」といった感じです。

このようにして色を数値化することで曖昧さを回避し、より適切な色の組合せが行えるようになります。

三属性について、色相はわかりやすいと思いますが、明度と彩度を見分けるためには若干トレーニングが必要です。

明度と彩度

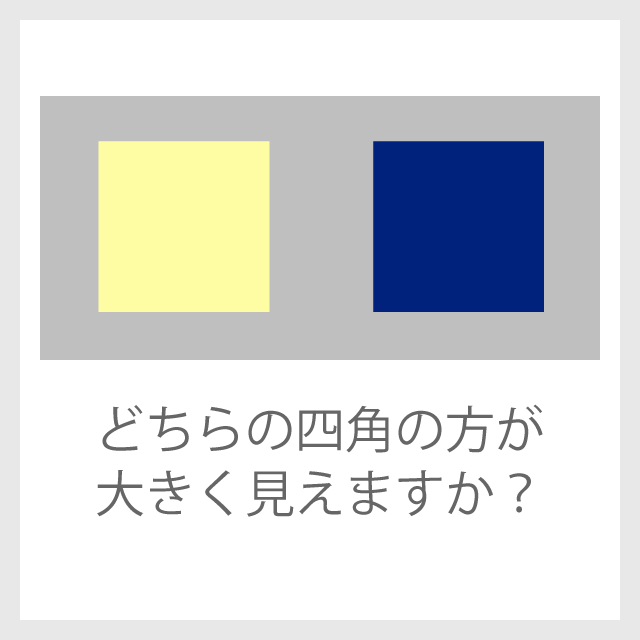

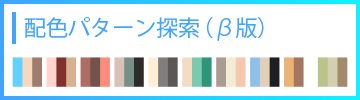

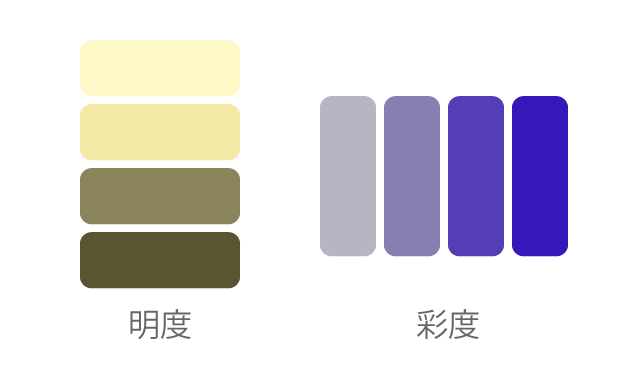

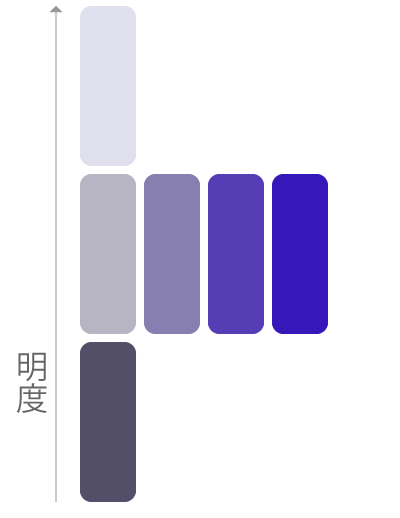

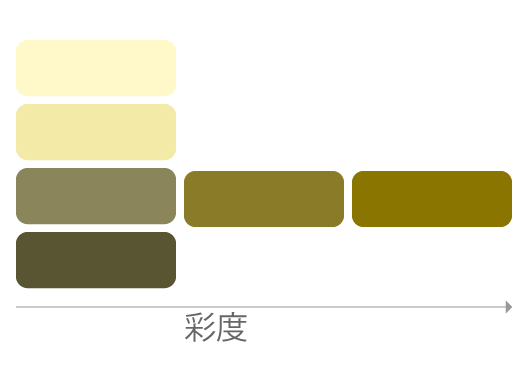

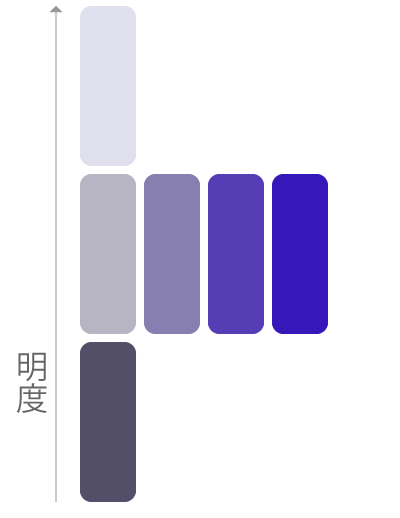

明度は明るさの物差しで、彩度は鮮やかさの物差しです。上の図で、黄色系の4色は上の色ほど明度が高く、下の色ほど明度が低くなっています。青紫系の4色は左の色ほど彩度が低く、右の色ほど彩度が高くなっています。

はじめての方には、黄色系の4色も上に行くほど薄くなって色味がなくなっているように感じませんか?ディスプレイによって多少違いはあるかもしれませんが、黄色系の4色はほとんど彩度に変化のない色のグループになります。

明度と彩度の違いを見分けよう!

明度と彩度の見分け方はPCCS新配色カード199aなどを使用してトレーニングが可能です。

ここでは簡単に明度と彩度の違いをご覧いただきましょう。

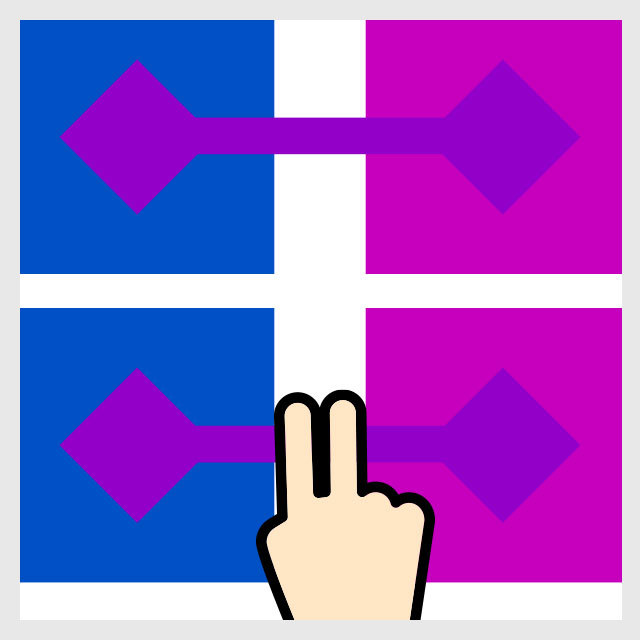

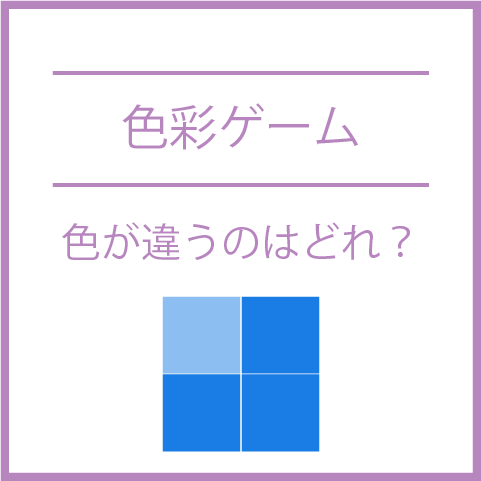

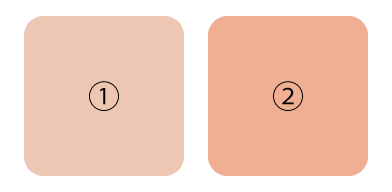

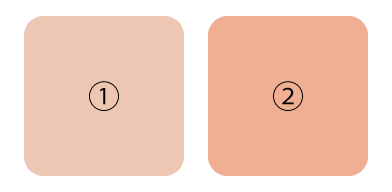

次の2つの色について、①と②を比べてより変化しているのは明度と彩度のどちらでしょうか。

・・・

正解は、彩度になります。②は①よりも色みが鮮やかな状態になります。

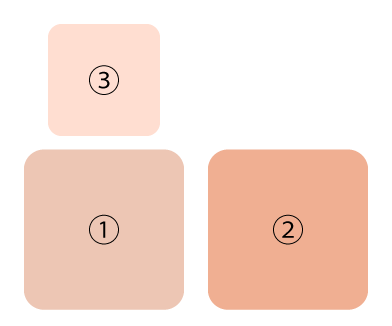

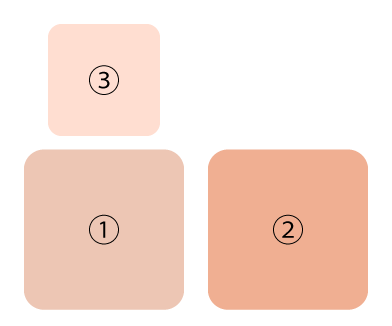

では明度は?というと、明るさはほぼ同じです。明度の変化が大きいと次の①と③のような違いになります。

③は①と鮮やかさ(色の強さ)が同程度の色です。明度が高くなると白色に近い色になります。絵の具で白を混ぜたときのような状態です。反対に明度が低くなると黒に近い色になっていきます。

彩度が低くなると無彩色(白やグレーや黒)になっていきます。彩度が低くなる時、元の色の明度が高ければ白に近くなり、元の明度が低ければ黒に近い色になっていきます。

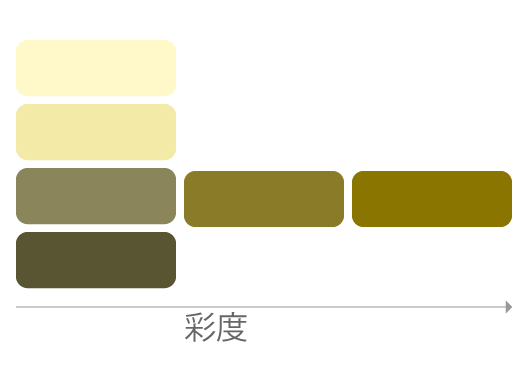

先の黄色系4色の場合、彩度が高くなると次のようになります。

先の青紫系4色の場合、明度が違う色は次のようになります。

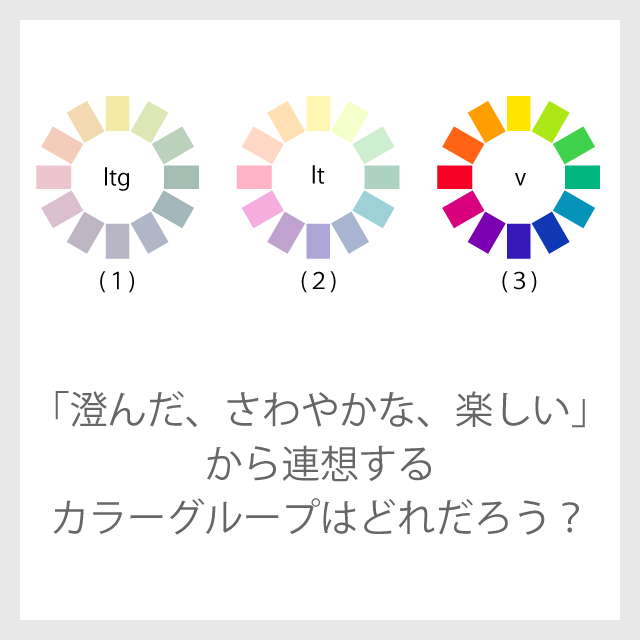

明度と彩度はトーン(色調)を理解するうえで重要な要素となります。トーンを合わせるために、明度が違う色を選んだほうがよいのか、彩度が違う色を選んだほうがよいのか、見分ける力が身についていると色選びに迷いにくくなります♪

また色のはたらきとして、文字や図の読みやすさや見つけやすさへの活用がありますが、明度と彩度の違いを知っていると、簡単なデザインを作る時に役に立ちますよ。

ここでは簡単に明度と彩度の違いをご覧いただきましょう。

次の2つの色について、①と②を比べてより変化しているのは明度と彩度のどちらでしょうか。

・・・

正解は、彩度になります。②は①よりも色みが鮮やかな状態になります。

では明度は?というと、明るさはほぼ同じです。明度の変化が大きいと次の①と③のような違いになります。

③は①と鮮やかさ(色の強さ)が同程度の色です。明度が高くなると白色に近い色になります。絵の具で白を混ぜたときのような状態です。反対に明度が低くなると黒に近い色になっていきます。

彩度が低くなると無彩色(白やグレーや黒)になっていきます。彩度が低くなる時、元の色の明度が高ければ白に近くなり、元の明度が低ければ黒に近い色になっていきます。

先の黄色系4色の場合、彩度が高くなると次のようになります。

先の青紫系4色の場合、明度が違う色は次のようになります。

明度と彩度はトーン(色調)を理解するうえで重要な要素となります。トーンを合わせるために、明度が違う色を選んだほうがよいのか、彩度が違う色を選んだほうがよいのか、見分ける力が身についていると色選びに迷いにくくなります♪

また色のはたらきとして、文字や図の読みやすさや見つけやすさへの活用がありますが、明度と彩度の違いを知っていると、簡単なデザインを作る時に役に立ちますよ。

※当ページでは色を取り扱っています。色表示について、可能な限り適切に表示されるよう努めていますが、編集環境・閲覧環境の影響で、色が適切に表示されていない場合があります。予めご了承ください。

ライター・編集者

カラーオン Mitsuru

カラーコーディネーター自転車店勤務時代にウェブデザイン・チラシデザインの制作、オリジナルデザイン自転車(TVドラマでも使用)の企画を担当したことから色彩の世界へ。 「色彩が社会を元気にする!」をモットーに、多くの人が色・コーディネート・デザインを楽しめるようにコンテンツをご提供しています。

>ご質問はLINEにて承っています

>ご質問はLINEにて承っています